|

Introduction L'étude qui suit comporte les sections suivantes :

Date de naissance Voici ce qu'on sait : Raoul père épouse en premières noces

Alix de Dreux, vers 1183 (Newman, p. 65), dont il a eu deux filles : ...

Comitissa Aeledis uxor mea & duae filiae meae Comitissa & Aenor -

acte de 1290 (Muldrac, p. 83). Alix paraît pour la dernière fois dans un acte

daté de janvier 1204 (calendrier moderne : 1205)

Par ailleurs, nous lisons dans un acte de Jean du 21 mars 1241 : Le comte Raol mon père et la comtesse Yolant sa femme, ma mère

et le Père Muldrac (p. 256) écrit : Radulphus ... Yolendem Ionvillaem duxit uxorem, ex qua Ioannem primogenitum & in Comitatu successorem, atque Radulphum Vicecomitem & Dominum de Coeuvres. Notons que Raoul donne le nom de « Yolande » à sa fille unique

et que

son frère Jean, lui aussi, avait une fille nommée Yolande : l'on peut se demander si c'était à la mémoire de leur mère.

L'origine familiale de Yolande, deuxième épouse de Raoul I, étant inconnue [4],

il n'est

pas impossible que la comtesse Yolande ait pu appartenir, elle aussi, à la famille de Grantpré. Ceci

expliquerait la présence du blason de la maison de Grantpré dans le psautier

de Yolande de Soissons, fille de notre trouvère

Identité de Raoul trouvère

1232 à 1239 En 1233 apparaît sur la scène Alix, fille d'Henri II de Champagne, reine de Chypre, venue pour réclamer de son cousin Thibaut le comté de Champagne. Joinville nous apprend que ... tuit li baron de France furent si troublez envers le conte Tybaut de Champaingne que il orent consoil de envoier querre la royne de Cypre, qui estoit fille de l'ainsné filz de Champaingne, pour desheriter le conte Tybaut, qui estoit filz du secont fil de Champaingne. (Monfrin, 40:79) Après de longs pourparlers, Alix renonça à ses droits sur les comtés de Champagne et de Brie moyennant une somme de 40,000 livres tournois (que Thibaut se procure en vendant quatre de ses fiefs au roi) ainsi que la propriété d'une terre de 2,000 livres. Elle retourna en Syrie en 1235 [8]. L'épisode mérite d'être mentionné puisque le jeune Raoul a sans doute rencontré cette dame lors du séjour de celle-ci en France, sans savoir qu'il l'épouserait en 1241, comme nous le verrons par la suite.

C'est durant cette période aussi que Raoul a pu commencer ses activités poétiques, sans doute sous l'influence de son ami

Thibaut de Champagne

( Mais pour ce un peu en sui engrans

Que la contesse Ade m'en prie De Soissonz, qui mout est m'amie [10] et, parlant de la guérison miraculeuse de Gondrée d'Audignicourt : Et je meïsme, qui l'escrit

En romans met et en latin, Vi en m'enfance, en mon matin, Une nonain de Nostre Dame Qui Gondree, la povre fame Dont je vos cont, baisa et vit. Et li bons cuens Raous m'a dit De Soissons qu'assez li conta Li cuens Yves qu'il li baisa Le nes plus de cinquante foiz. [11] 1239 : Croisade « des barons » La s'esprouva bien Raoulz de Soissonz, et ses genz qui ovec lui estoient ; se il ne fussient adonc, li quenz de Bretaigne eust esté ou morz ou priz. (Rothelin, p. 535) Leur succès fait le bonheur des pauvres qui avaient enfin de quoi manger : Grant joie firent les menues genz de leur venue pour la grant planté de bestez qu'il amenoient (ibid.). Toutefois, le succès des uns provoque la jalousie des autres, et l'excursion de Raoul a de graves conséquences : le lendemain, contrairement à l'avis de leur chef Thibaut de Champagne et des orientaux, une partie considérable de l'armée sous les ordres du comte de Bar se lance dans une expédition qui se termine à Gaza avec la captivité ou la mort de presque tous ceux qui y participaient. Cil qui eschaperent de la bataille s'en vindrent a Escalone ou il troverent le roi de Navarre et le conte de Berteigne et toute l'ost. Si tost come il furent la venus si grant effroi se mist en eauz toz que il sembloit a toz ceauz qui ilec estoient que li Sarrasin les deussent venir prendre toz. Dont il avint que si tost come il fu annuite chascun se mist a aler vers Japhe sanz conroi et sanz atendre li unz l'autre. Ains s'en aloient ausi come gent desconfite si que il i laisserent grant plenté de viandes et de harnois. (Rothelin, p. 415) De crainte de donner aux Sarrasins un motif pour tuer les prisonniers, l'armée française se retire à Saint-Jean d'Acre ... senz rienz faire del preu, ne de l'aneur de Dieu, ne de la Crestienté, encontre les ennemis de la foi (Rothelin, p. 550) Les captifs sont menés au Caire et Thibaut de Champagne conclut une trêve avec le sultan pour obtenir leur délivrance, ce qui suscite le mépris des Templiers et des Hospitaliers ainsi que des chrétiens d'Orient, désireux de venger les morts : Adonques avoit grant murmure a val l'ost contre le roi de Navarre. Il s'aparcut bien qu'il n'avoit mie la grace de l'ost, et que il n'obeissoient mie bien a ses coumandemenz, ausint comme il avoient promis au coumancement quant il vint en la terre. Il douta moult que l'en ne li feist honte et annui de son corz. Il entra moult seriement d'une vesprée, quant li olz fu aserisiez, en .I. vaissel en mer, et s'en revint en France (Rothelin, p. 554) (Thibaut avait cependant obtenu, presque sans combattre, des gains territoriaux significatifs [Balard, p. 94]). Il se rembarque en septembre 1240, accompagné de la plupart des croisés. Raoul quant à lui demeure à Acre où il a des parents - les Soissons d'outre-mer (cf. Les familles d'outre-mer de du Cange, p. 593) - et où il renoue connaissance avec Alix reine douairière de Chypre, dame qu'il a sans doute rencontrée lors du séjour de celle-ci en France en 1233, comme nous l'avons vu plus haut. Mariage avec Alix de Chypre Et ... quant [la reyne] requerra Sur & et se l'on ne li rent ... vous prendrés la ville. Alix, fille d'Henri II de Champagne et d'Isabelle, reine de Jérusalem, naquit en 1195, peu avant la mort de son père qui, le 10 septembre 1197, chei d'une fenestre dou chateau d'Acre et moru (Assises de Jérusalem, p. 443). Elle épouse Hugues 1er de Chypre en 1210 et lui donne trois enfants. Son fils Henri, futur roi de Chypre, n'a que neuf mois à la mort de son père en 1218, mais les Gestes des Chiprois nous apprennent que la régence n'est pas confiée à Alix mais à Philippe d'Ibelin, oncle d'Alix : Ceste royne Aalis si avoit les rentes dou reaume de Chipre a sa volenté & a son comandement mais le baillage dou dit royaume si fu doné a messire Phelippe d'Eyblin ... la rayne faizoit des rentes tout a sa volenté car ceste royne Aalis estoit mout large & despendoit les rentes mout largement & en faissoit dou tout a son gré & a sa volenté. (Gestes, p. 24) En 1228, privée de la régence de Chypre, séparée de son deuxième mari pour cause de parenté, elle revendique la couronne de Jérusalem : Aelis la reine de Chypre, mere dou roi Henri, vint a Acre et requist le roiaume de Jerusalem, si come le plus dreit heir qui fust aparant dou roi Hameri son ayol. (Estoire de Eracles empereur, p. 380) Sans succès cependant : Les gens de la terre orent conseil et li respondirent que il estoient home de l'empereor Fredric qui tenoit la terre en baillage de son fiz Conrad, por quei il ne li poeent mie faire ce que ele requeroit. (ibid.) Comme nous l'avons vu, elle réclame ensuite le comté de Champagne en 1233 et vend ses droits pour une somme considérable. Dame ambitieuse, elle est prête à réclamer ses droits une troisième fois. Notons toutefois qu'à l'évidence, ses actions sont toujours inspirées par des barons qui, cherchant à en tirer profit, la manipulent comme un pion sur l'échiquier. Raoul l'épouse en 1241 (Archives de l'orient latin II, p. 440 ; selon Hill [p. 131], le mariage fut proposé par Philippe de Montfort, avec l'approbation des Ibelins). Agée de 46 ans, mère de trois enfants dont l'aînée doit avoir à peu près le même âge que Raoul, elle est loin d'être « la jeune veuve » citée par M. Toury [12] et il est peu probable que leur union ait été un mariage d'amour. À ce titre, nous citons la chanson de Conon de Béthune L'autrier avint en cel autre païs (R1574 : v. 33-37) [13], discours entre un chevalier et une dame d'un certain âge : Par Dieu, vassal, mout avé fol pensé,

Quant vous m'avés reprové mon eaige. Se j'avoie tot mon jovent usé, Si sui riche et de si haut paraige C'om m'ameroit a petit de beauté Réponse du vassal (v.46-49) :

On n'aime pas dame por parenté,

Mais quant ele est belle et cortoise et saige. (Il est utile de nous rappeler, avec Jacques Le Goff,

qu'au Moyen Àge, la femme fut « un objet fondamental des alliances au sein de

l'aristocratie féodale » et qu'elle représentait avant tout une occasion

d'ascension sociale pour l'époux) [14]. Raoul était

sans doute au courant des plans

conçus par les Ibelins, et le mariage était dans l'intérêt commun des époux :

Alix devait ressentir le besoin d'un mari pour des raisons nettement

politiques tandis que Raoul, quant à lui, se voyait déjà gouverneur de

Jérusalem et par là même, pourvu de tous les pouvoirs et des richesses qui

lui manquaient en tant que fils cadet. Dans leur candeur, ils pensaient

qu'il leur serait effectivement donné de gouverner le royaume (Prawer,

p. 302). Alix était déjà

riche, possédant « un hôtel avec des bains » (Histoire de l'Île de

Chypre, p. 305), et Raoul a dû mener grand train à Acre, grand centre

intellectuel, capitale politique et administrative du royaume latin.

Puissante forteresse, la ville avait connu une présence humaine continue

depuis 1500 av. J.-C. Conquise par Baudouin Ier le 26 mai 1104, reconquise

par Richard Cœur-de-Lion durant la troisième Croisade en juillet 1191, elle

devint au XIIIe siècle la capitale du Royaume de Jérusalem et le principal

port de Terre sainte. L'installation de l'ordre des Hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem et la fondation de l'Hôpital apportèrent à la ville

un nouveau nom, celui de Saint-Jean-d'Acre.

Dans l'année qui suit, Philippe de Novare va et vient en secret entre les Ibelins et Raoul et Alix pour préparer la voie : Mout y ot de covenans : entre les autres choses fu ordené & juré que le seignor de Baruth [Balian] & celui du Touron [Philippe de Montfort] devoyent tenir et garnir toutes les forteresses dou royaume por ce que se le roy Conrat y venist, qu'il ly peüssent faire ce qu'il devroyent ; entre Phelippe de Nevaire & .j. borgés quy avait nom Phelippe de Bauduyn, qui estoit sage & mout privé dou seignor de Toron, ordenerent & escristrent toutes les covenances si privéement que parole ne fu seüe par le païs. (Gestes, p. 129) Conrad atteint sa majorité en avril 1243, mais étant pleinement engagé en Europe dans la lutte contre le pape, il n'a pas le temps de se présenter sur place. Ainsi, le 5 juin 1243, la Haute Cour met la reine Alix en saisine du royaume : [Raol de Soissons] vint avant par l'assent de partie des gens dou pais et requist por sa feme la roine la garde de la seignorie dou roiaume de Jerusalem ... Les gens dou roiaume orent conseil entr'eaus et li respondirent que ... por ce que [Conrat le fis de l'empereris] n'estoit present ne n'avoit esté, il la recevroient a dame et li bailleroient le roiaume a garder et li seroient tenus. (Estoire de Eracles empereur, p. 420) Comme prévu, on ne tarde pas à sommer Lotario Filangieri, frère de Ricardo maréchal du royaume de Jérusalem, de livrer Tyr au nom des nouveaux seigneurs, Alix et Raoul. Il refuse, et [Phelippe de Navaire] tant assembla des rentes que dedens .iij. jors paya les sodoyers & les galées, qui alerent aus siege de Sur (Gestes, p. 130/131). Les Ibelins avaient reçu promesse de plusieurs parties de leur ouvrir les portes de la ville et le 12 juin 1243, conduite par Balian III d'Ibelin et Philippe de Montfort, l'armée pénètre dans la ville par une poterne qui donnait sur la côte. Il leur fallait entrer à cheval par la mer et longer les murs de la cité sur les récifs : ... [ils] s'en alerent par la mer rés a rés des murs de la ville ... ou ses amys l'atendoyent vers la posterne de la Boucherie. La mer estoit groce & les chevaus cheoyent por les pieres ; plusors gents en y ot en peril de morir ... Sire Raoul de Saissons y monta par les murs mout estoutement. (Gestes, p. 131/132) Lotario Filangieri se réfugie dans la citadelle, mais le hasard veut que son frère Ricardo, assailli en pleine mer d'une violente tempête en route vers l'Europe, tombe dans les mains des Ibelins : Car sire Richart Philanger, quy s'en estoit party de Sur, luy & sa gent ... quant il orent esté .ix. jors sur mer, une fortune les prist quy les mena en Barbarie ... & la volenté de Nostre Seigneur fut tele que de Barbarie le tens les ramena jusques au port de Sur ... ils coidoient estre a sauveté & venir en lor hostels ... La novelle vint au seignor de Baruth que Richart Philanger estoit joint au port. Il le fist asaver au seignor deu Toron & eaus .ij. alerent a messire Raoul de Saissons ... Ceaus pristrent Richart Philanger o toute sa conpaignie ... & furent menés a la heberge de messire Raoul de Saissons ... Le seignor de Baruth les requist por avoir les en sa prison .. Sire Raoul de Saissons ne ly voloit livrer ... & le livra & le seigneur de Baruth li fist autels aneaus de fer come l'empereor li avoit fait. (Gestes, p. 132-134) On menace alors de pendre tous les prisonniers si les portes ne sont pas ouvertes : Les forches furent drecées & mises sur une haut tour qui est a l'encontre dou chasteau bien près. Sir Richart Philanger & son frere & son nevou furent menés lassus & orent les euis bendelés & la hart au col & furent tiré lamont au forches & as cordes quy lor estoient lies lamont as piés ... (Gestes, p. 134) Lotario les vit a tel point ; grant duel & grant pitié en ot & cria (ibid.) et il capitule. Raoul demande demande alors à recevoir la ville de Tyr, au nom de sa régence, mais Philippe de Montfort « lui rit au nez » (Grousset, p. 406) et Raoul apprend brusquement ce que signifie la loi du royaume : la Haute Cour charge Balian d'Ibelin de la garde du château de Tyr. ... et les homes liges donerent [Sur] en garde au seignor de Baruth ... por ce que les homes liges deivent garder les fortereces dou reiaume quant les heirs sont mermes d'aage ou quant il sont hors dou pays et il ne sont entrés en leur reiaume si come il deivent. Nous ne soufrimes mie que ledit Raous de Saissons les eust en son poeir, por aucuns perill qui peussent avenir. (Assises, p. 401) Ainsi, contre toute tentative des forces impériales, les Ibelins brandirent le drapeau de la dame souveraine qui n'avait ni le titre ni les prérogatives d'une reine, et ils brandirent la bannière de Conrad contre toute tentative de la dame et son mari de prendre en main le pouvoir (Prawer, p. 304). Il est vrai que les accords que Raoul avait signés stipulaient que le seignor de Baruth [Balian] & celui du Touron [Philippe de Montfort] devoyent tenir et garnir toutes les forteresses (Gestes, p. 129), mais Raoul a sans doute supposé qu'il s'agissait d'un état de choses provisoire, pour le temps où les nécessités militaires exigeaient la remise d'un château à celui qui commandait l'armée. Déçu, il reconnaît enfin qu'il « n'avait servi que de prête-nom pour maintenir la fiction constitutionnelle » (Grousset, p. 406), qu'on ne l'avait mis à la tête de l'Etat que pour empêcher les gens de Conrad d'y rentrer, et qu'on prenait des précautions autant à cause de l'inconstance d'Alix que dans l'appréhension de ses propres empiétements (Histoire de l'Île de Chypre, p. 331). Furieux d'avoir été joué, il quitte sa vieille épouse et rentre en France (Grousset, ibid.) : Quant Raol de Saissons ot la seignorie en la maniere que vos avez oï, il la tint assez foiblement car cil par qui il avoit esté mis, ce estoient li parent de sa feme, y avoient plus de poeir et de comandement que il n'avoit, si que il sembloit que il n'i fust que ausi come un ombre. Dont il avint que dou despit et de l'engueigne que il en ot, guerpi tout et laissa sa feme et s'en ala en son pais. (Estoire de Eracles empereur , p. 420) Il est à peu près certain

qu'il n'a pas profité de la richesse de sa femme, car en 1245 il se voit

obligé d'emprunter 300 livres à Thibaut de Champagne

Raoul, Turc ne Arabi

N'ont riens dou vostre sesi ; Revenez par tens arriere! Contrairement à ce que croit Winkler, ces vers se rapportent sans doute aux événements de 1243, faisant allusion au fait que ce n'étaient pas les infidèles mais les chrétiens qui privaient Raoul de son pouvoir (cf. Wallensköld, p. 126). À l'évidence, Thibaut lui conseille vivement de quitter la terre Sainte sans plus tarder. et effectivement, l'année 1244 voit la perte de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, Raoul quitte sa femme, rentre en France en 1243 et

s'adonne aux joies de trouver dans la compagnie de Thibaut de

Champagne

et ses compères, parmi lesquels Charles d'Anjou (1226-1285) à qui il adresse

plusieurs chansons. Après la mort d'Alix en 1246, il épouse Contesse de

Hangest, fille de Jean I, seigneur de Hangest. Elle lui donne une fille,

Yolande (cf. Gould, p. 20 ff.), qui nous a laissé un psautier richement enluminé dit

« Les

heures de Yolande de Soissons » (M.729)

Septième croisade Puis avint un tans après qu'une mout granz maladie li prist, et fu malades comme près de mourir, et en celle eure se croisa pour aleir outre meir ; et repassa, et atourna sa voie, et fist preeschier des croiz. (Récits d'un ménestrel de Reims, p. 189) Les faits de la septième croisade étant bien connus, nous ne nous arrêterons pas aux détails. Louis réunit les grands du royaume, parmi lesquels Raoul et son frère Jean, et s'embarque par mer à Aigues-Mortes le 25 août 1248. Les croisés font escale à Chypre avant de se diriger vers Damiette en mai 1249 avec 1800 navires, et la ville est prise le 8 juin. Toutefois, l'armée est vaincue six mois plus tard à Mansourah et le roi est obligé de céder Damiette et de payer 800 000 besants d'or pour racheter sa liberté et celle de ses hommes faits prisonniers. Libéré un mois après sa capture sur une promesse de rançon, il part pour Acre où il décide, le 26 juin, de demeurer Outremer. Joinville nous apprend que La parole le roy fu tele : « Seigneur, fist il, je vous merci moult a touz ceulz qui m'ont loé m'alée en France, et si rens graces aussi à ceulz qui m'ont loé ma demouree. Mes je me sui avisé que se je demeure, je n'i voy point de peril que mon royaume se perde, car ma dame la royne a bien gent pour le deffendre ; et ai regardé aussi que les barons de cest païs dient, se je m'en voiz, que le royaume de Jerusalem est perdu, que nulz n'i osera demourer aprés moy. Si ai regardé que a nul feur je ne leroie le royaume de Jerusalem perdre, lequel je sui venu pour garder et pour conquerre. Si est mon conseil tel que je demourrai comme a orendoit. Si dis je a vous, riches hommes qui ci estes, et a touz autres chevaliers qui vourront demourer avec moy, que vous veignez parler a moy hardiement, et je vous donrai tant que la coulpe n'iert pas moie, mes vostre, se vous ne voulez demourer. » Mout en y ot qui oïrent ceste parole qui furent esbahiz, et moult en y ot qui plorerent. (Monfrin, 214:431-7) C'est à cet épisode que se réfère la chanson R1887 Nus ne porroit de mauvaise raison que nous croyons pouvoir attribuer à Raoul [16]. Jean de Soissons est parmi ceux qui rentrent en France en 1250, après leur délivrance. Selon Joinville : Le samedi aprés l'Ascension, lequel samedi est l'endemain que nous feumes delivrés, vindrent prenre congié du roy le conte de Flandres et le conte de Soissons et pluseurs des autres riches homes qui furent pris es galies. (Monfrin, 186:379) mais Raoul reste auprès du roi, qui passera les quatre ans qui suivent à restaurer et compléter les fortifications des places conquises et à rétablir la cohésion du royaume d'Outremer : A l'entrée de quaresme s'atira le roy atout ce que il ot de gent pour aler fermer Sezaire, que les Sarrazins avoient abatue, qui estoit a .XII. lieues d'Acre par devers Jerusalem. Mon seigneur Raoul de Soissons, qui estoit demouré en Acre malade, fu avec le roy fermer Cesaire. (Monfrin, 232:470) Louis rentre à Paris le 7 septembre 1254 et il semble que Raoul l'ait précédé : son frère Jean ratifie la vente à l'hostellerie Saint-Gervais de Soissons de certains terrains de Raoul dans un acte signé en février de la même année (calendrier moderne). Voir Regnault, fol. 18b (bas de page). Dans les années qui suivent, des problèmes financiers

continuent à tourmenter Raoul : en 1261 et 1266,

il vend des rentes viagères à l'hostellerie Saint-Gervais

(Regnault, fol 16b et

17b)

et en 1270, pour son voyage d'outre-mer, où il desire aller prochainement au

servise de Nostre Seigneur, il vend son bois de Sec-Annoy aux abbayes de

Saint-Jean-des-Vignes et de Notre-Dame de Soissons, à parts égales, pour

4100 livres tournois (Regnault, fol. 17).

La vente est ratifiée par son neveu Raoul en avril 1270

(Regnault, fol. 20b

et par le roi lui-même en mai 1270

Huitième croisade Soudainement une mortel pestilence vint en l'ost chrestien qui fist moult grant dommage, et celle mortalité prist double commencement de la corruption de l'air et de l'ordure de l'yaue ; et en partie l'ost conçut la cause de la mortalité de mengier vieilles viandes et non pas fresches. Et celle mortalité fu si forsenée en l'ost des chrestiens, que elle estrangla et tua plusieurs milliers des hommes ; et plusieurs de ceus qui eschapèrent de ce peril mort furent aprez aussi comme impotens. (Chronique de Primat, Recueil des Historiens des Gaules, p. 78) Le roi lui-même périt le 25 août de la dysenterie (Monfrin, p. 441). Le siège de Tunis fut abandonné le 30 octobre après un accord avec le sultan [17] et l'armée, décimée par les maladies, rentra en France en novembre 1270. Les historiens s'accordent pour dire que Jean fut parmi ceux qui succombèrent à l'épidémie : « Au moins nous sommes assurez ... qu'il mourut avant la fin de l'année [1270] » (Dormay, p. 238). Raoul, quant à lui, est nommé dans un acte en septembre 1272 : Nous Jehans quens de Soissons ... nostre chier oncle monseigneur Raoul de Soissons ... nostre chier pere Jehan jadis conte de Soissons (Newman, p. 68), mais c'est la dernière fois qu'on le rencontre dans les annales. Ainsi s'achève la vie de Raoul, vaillant chevalier et poète doué, compagnon de rois, époux d'une reine quoique pour peu de temps, participant à trois croisades, ambitieux, perpétuellement à la recherche de fonds. Les références anecdotiques et autobiographiques contenues dans les chansons courtoises sont assez rares, bien que les voix lointaines des trouvères ne se laissent pas entièrement réduire à des je qui n'ont d'autre fonction que celle d'un pronom. Raoul fait çà et là des allusions discrètes à une réalité externe, soit dans les exordes (cf R1154, R1970, R2063) soit dans les envois (R767) et il fait mention de ses aventures en Orient dans la chanson R1154 : Bien m'a Amors esprové en Sulie

Et en Egypte, ou je fui menés pris C'adés i fui en poour de ma vie Et chascun jour cuidai bien estre ocis L'on peut cependant s'étonner du fait que les croisades, qui ont pourtant joué un rôle dominant dans sa vie, aient laissé si peu de traces dans ses chansons, comme l'a fait remarquer Toury (op. cit.). Effectivement, ce n'est qu'à travers les détails que nous venons de présenter que l'on voit apparaître l'ombre d'un être humain.

[1]

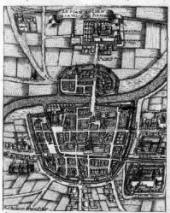

Image publiée dans Claude Dormay, Histoire de la ville de Soissons et de ses rois, ducs, comtes

et gouverneurs (Soissons, Nicolas Asseline, 1663). [2]

« ... le conte de Grantpre ... ot ... une fille qui fu dounee au conte

Raoul de Soissons, qui ot de li 2 fius et une fille ... Li aisnes fius

ot non Jehans et li autres Raous.» (Monumenta Germaniae Historica

t. XXV, 1925), p. 436. Voir la version électronique

[3]

Philippe de Novare affirme que « L'an ne devroit ja volantier marier anfant malle, trés qu'il

ai .xx. anz accomplis, se ce n'est por haste d'avoir hoirs, se il a aucun grant heritage ou por avoir aucun grant mariage ...

Mais les filles doit l'an volentiers marier pui que eles sont passé .xiii. anz. (cité

dans David Herlihy, « The Generation in Medieval History »,

Viator V (1974), p. 357. [4]

Newman (66) a souligné à juste titre que l'affirmation de Duchesne (Histoire

de la Maison de Montmorency, 1624) selon laquelle Yolande aurait été

sœur de Simon seigneur de Joinville constitue une erreur « que tous les historiens ont répétée ... » et que Winkler, lui aussi, a transmise.

L'allusion de Jean de Joinville (Je ving au conte de Soissons, cui cousine germainne j'avoie espousee

[Monfrin, 116:238]) se rapporte à ses liens avec la famille de Soissons non pas par Yolande,

deuxième épouse de Raoul I, mais par Alix de Dreux, sa première femme. En

fait, la femme de Jean de Joinville est une arrière-petite-fille d'Adèle de

Dreux. Quant à Yolande, on ignore à quelle famille elle appartenait. [5]

Dormay affirme que « Par le partage qu'il fit avec son frere, [Raoul]

posseda la Terre de Coeuvres, la Vicomté & ses dependances, avec le Bois

de Sec-Aunoy, quelques Vignes hors des Murs entre la porte de S.

Christophe & de N. Dame, & quelques autres droits sur la Ville de Soissons » (239). La vicomté comprendrait « ... divers lieux & chemins, qui sont

marquez dans les anciens Titres de cette Seigneurie. On tient qu'elle fut

érigée l'an 1232. » (242). Muldrac cite un acte de 1239 : Eodem anno mense Iulio, Radulphus de Suessione

Ioannis secundi Comitis Suess. Germanis Dominus de Cova vulgo de Coeuves,

Hierosolimam profectuturus tres modios avenae annui redditus apud Villare

Helonis Ecclesiae & fratribus Longipontis concedit Cartuala sigilla tenotis

sequentis. (240-1). [6]

P. Roger, Archives historiques et ecclésiastiques de l'Artois I (Amiens, 1842),

p. 347-8. [7]

George Duby nous apprend qu'entre 1050 et 1075, au cours de l'évolution de la stratification sociale, le mot « miles » acquiert le sens de titre héréditaire : dès lors, on le trouve dans les chartes en tant que rang social élevé.

G. Duby, « The Nobility in Eleventh- and Twelfth-Century Mâconnais », Lordship and Community in Medieval Europe,

F. Cheyette éd. (New York, Holt, Rinehart and Winston, 1968), p. 152. [8]

Pour une carte de la Syrie au Moyen Age, voir

[9] « ... tels sont : Jean, comte de Brienne ; Thibault II, comte de

Bar-le-Duc ; Jean le Sage, comte de Châlon ; Jean II, comte de Roucy ; Philippe II de Nanteuil

; Raoul de Soissons ; Bouchard de Montmorency-Marly ; Guillaume Ier de Champlitte, prince de Morée ; la

duchesse de Lorraine ; Geofroi II de Châtillon ... nous voyons

d'autres chansonniers [dont le rang n'est pas aussi élevé] ... comme Jean de Louvois, Gilles de

Vieux-Maisons.» (Histoire des ducs et comtes de Champagne IV, p. 660-661). [10]

Gautier de Coinci : Miracles de Nostre Dame IV, Friedrich Koenig éd.

(Paris, Droz, 1966), p. 190-191, v. 14-16. [11] Ibid,

p. 242, v. 654-663. [12] Marie-Noëlle Toury,

« Raoul de Soissons : Hier la croisade »

dans Les Champenois et la croisade, Y. Bellenger et D. Quéruel éds. (Paris,

Aux amateurs de livres, 1989), p. 99. [13]

Jean Dufournet, Anthologie de la poésie lyrique française des XIIe et XIIIe siècles (Paris, Gallimard, 1989),

p. 120-123. [14]

L'homme médiéval, Jacques Le Goff dir. (Paris, Editions du Seuil, 1989), p. 29. [15] Newman, p. 69. [16] Ineke

Hardy, « Nus ne poroit de mauvaise raison (R1887) : A Case for Raoul de Soissons »,

Medium Aevum LXXX:1 (2001), p. 95-111. [17] La paix fut conclue

le 30 octobre aux conditions suivantes : une trêve de dix ans, la franchise du port de Tunis, tous les prisonniers rendus de part et d'autre, les frais de la guerre fixés à deux cent dix mille onces d'or

(payés moitié

sur-le-champ au roi de France et à ses barons), et la liberté du culte accordée aux chrétiens dans le royaume de Tunis, avec la

faculté d'élever des églises, de prêcher la foi et de convertir les musulmans

(clause illusoire, qui ne fut insérée au traité

que pour sauver l'honneur des croisés et pour leur permettre d'annoncer qu'ils avaient accompli leur vœu).

Nouvelle biographie universelle, p.

889.

|